为了让更多人看一眼那片洒在生命原生态土地上的阳光,感受一下那种尚未受污染的快乐和自由,她在太行山区,连续13年跟踪拍摄一群向天而歌的“没眼人”。她就是浙江卫视著名主持人、制片人亚妮

丢不下的盲哥,走不出的山

|

| 2017年2月,亚妮受邀任阿斯旺国际女性电影节评委。 |

|

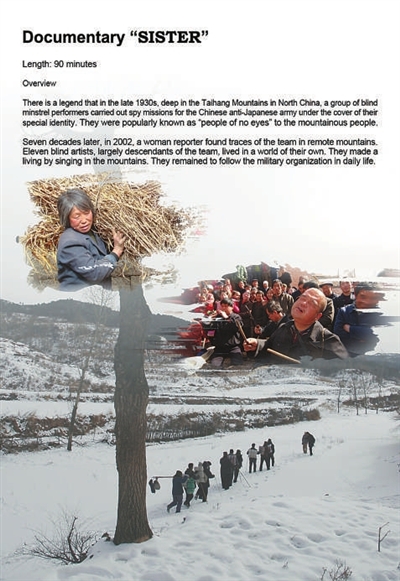

| 阿斯旺国际女性电影节参赛资料——亚妮纪录故事片《姐姐》片断 |

|

| 亚妮给“没眼人”说戏。 |

■特约撰稿人王珍 文/图

亚妮是一位很会玩失踪的女人,少则一两个月,长则三五个月。她每次回来,准能让我们看到惊喜。以前浙江卫视《亚妮专访》栏目播出的每一期精彩的节目,都是她失踪的理由。最近一次失踪的时间有点长,电视上也很久没有看到她的身影。

而2016年7月,新媒体像约好了一般突然集体发力,网络上、手机上、数字电视都在传播着一个信息:一个叫亚妮的杭州女人,写了一本叫《没眼人》的书,还自费拍了一部片子,把11个(拍摄过程中有3人去世)“没眼人”的生活点滴做了原生态的记录。

这一次长达十来年的失踪行迹,被无数的喝彩、点赞、褒奖、献花等组成的强力聚光灯照亮,耀眼和惊喜度比10年前任何一次都更强烈,像是沉默之后的一声惊雷,振聋发聩。

和我想象的“大功告成之后应歇一下”完全不一样的是,亚妮的失踪频率更高,年前和我约的小聚一下,迟迟未能兑现,我获悉的全都是她在山西左权拍摄的信息。她说:“拍‘没眼人’的过年,只能在过年时拍。”

好吧,年早过完了,2017年2月15日,我忍不住给她打了个电话,她说,凌晨刚刚回到杭州。“哦哦,那不好意思,你赶紧补觉吧。”“没事,我正在去安吉工作室的路上。”她的声音依然清清亮亮,毫无倦意。

第二天,她一早就给我发来信息,请我吃饭,时间、地点、怎么走,很详细、很周到,她还是以前那个温婉、柔软的亚妮!席间,她说,明天我又要出发。我说,怎么又是安吉,她说不是安吉,是埃及……

阿斯旺,向女性电影节出发

2月18日,国家一级导演,浙江卫视著名主持人、制片人亚妮登上了飞向埃及阿斯旺的航班。她这次出行,不为拍片,而是去国际女性电影节做评委。这个令全球女性电影工作者瞩目的女性国际电影节,亚妮是中国唯一受邀的导演,担任电影节的长篇电影竞赛单元评委。

在诸多国际电影节中,从来都不乏女性电影板块,但是,这次在阿斯旺举行的纯粹的女性电影节还是第一次。主办方认为,电影是艺术领域中一种最直接的表达,电影也可能是关注、探索,并致力于解决国际社会普遍存在的妇女问题的最诚实的发言人。随着女性社会地位的不断提高,有关女性的话题越来越成为焦点。而这次国际电影节,以全方位、多角度、大视野呈现全球女性电影的制作业态,通过交流、探讨来支持和促进世界各地女性电影业的发展。

亚妮说,2月20日是电影节开幕式,接下来的4天会看参赛片,25日评委会将闭门进行奖项评选,评出最佳导演、最佳演员、最佳剧本、最佳长篇电影等奖项的归属。26日将举行闭幕式和颁奖仪式。

在刚刚收到邀请函时,亚妮并没有太当一回事,尤其是当她看到“将邀请来自中国的具有突出贡献和行业地位的女性电影业者作为评委”一句时,她觉得有点不可能,因为在中国人才济济的电影导演中,她始终觉得自己是小字辈,太菜啦。所以她一点动静都没有,该做什么依旧气定神闲地做什么,甚至都没有去做签证,直到组委会来催促。

亚妮之所以和这个电影节结缘,其实,还是和《没眼人》相关。《没眼人》是亚妮出版于2016年的一本热销书。记述亚妮深入太行山,用十多年时间跟踪、纪录、拍摄了一群向天而歌的盲艺人。这支被山里人称为“没眼人”的奇特队伍从抗日战争开始就为八路军服务,70年来以流浪卖唱为生。那些被列入中国非物质文化遗产名录的小调,完整的曲牌曲目和原生态的演唱方式,被保全在这11个“没眼人”中。

这群有着另类的生死轮回世界观的“没眼人”打动了亚妮的心。为了让更多人看一眼洒在那片生命原生态土地上的阳光,感受一下那种尚未受污染的快乐和自由,她居然一路紧追不舍,一拍就是13年!她拍他们自由自在地行走歌唱,拍他们坦然纯真的生活状态,拍他们率真的人性,拍他们的亲情、爱情、友情,当然也记录了不少和“没眼人”相关的女人。

这些女人的故事,亚妮并没有刻意去拍摄,也没有特意去梳理过,纯粹属于“无心插柳柳成荫”。就像拍摄过程中的一些边角料,十多年下来,居然也可以拼凑成一件斑斓的“百衲衣”。

这种一点不做作、不矫情,毫无功利的自然记录,真人、真事、真情感,自己演自己的本色故事,正是“纪录故事片”的本质,这也是一种崭新的电影类型。虽然,“她们”只是“没眼人”的一些片断,还没有完全独立成型,但独特的题材和情感、人文厚度和深邃的精神境界,深深地吸引了阿斯旺国际女性电影节组委会的眼球。于是,他们热情地向亚妮这位不凡的女导演发出了邀请。

亚妮说,这次国际电影节对于她来说,是一次开阔视野、学习进取的好机会,同时也提醒了她对女性的关注度,她以后的作品不一定会只限于女性题材,但一定会有一点改变。

她们,和“没眼人”扯不断的丝丝缕缕

这是1个女人和6个“没眼人”组成的一个家。这个女人是姐姐,也是母亲。她有5个盲弟弟,还有两个儿子,一个是亮眼的人,另一个也是盲人。

她一个人照顾着5个盲弟弟和一个盲儿的生活,而6个“没眼人”又用演唱赚钱帮她把那个亮眼的儿子培养成了博士。

他们住在一个四合院里,在院子中央挖一个坑就是厕所,刀耕火种,烧柴火。但他们不离不弃、生死相依,他们有相辅相成的骨肉亲情,过着一天又一天。他们生息在那么偏远的左权,仿佛早就被人遗忘了,但这并不会影响他们的快乐,他们是自由的、幸福的、坦然的、满足的。他们并没有我们想象的那种悲苦,那是因为他们的生活态度,离我们现代人的价值取向有点儿久远了。

那些丝毫未受现代文明影响的、悠然的、原始的生活点滴,就是感人肺腑的“纪录故事片”《姐姐》的雏形。

这是一个女人和两个男人的故事,那么善良又那么有爱。

一个先天失明的女人,生活在信息闭锁又极度贫困的小山村里。游走于太行山中的盲人宣传队,是她通向外面世界的唯一途径。“没眼人”就是她的知音。她在16岁那年嫁了人,从此,她的家便是“没眼人”经常落脚的地方。于是,就有了她和“没眼人”之间那些令人怦然心动的感情纠结的故事。

亚妮在拍这类题材的“纪录故事片”时,内心也常常是纠结的,她怕自己不小心触碰到那些纯朴、善良的人的隐私,怕惊扰他们于世无争的生活。当那个女人被告知,亚妮在电影里写了她和“没眼人”关系好时,她爽朗地说:“不怕,和我好的‘没眼人’都不在了!”其实她在心里早就把亚妮当成了自己的女儿。也许,她并不明白亚妮为什么要做这些事,但她却知道亚妮从大城市来到这个地方,跟他们吃苦受累,卖了自己的房子,想方设法凑了钱来拍电影,就是要为他们好。

遗憾的是在2008年初,音乐故事片《桃花红 杏花白》还没有完成,这位女主人公却去世了……

“谁说是桃花红来,谁说是杏花白,瞎瞎地活了这辈辈,我可没看出来。山路路你就开花,漫天天你就长,太阳开花是甚模样,这辈子难思量。胡琴琴你就开花,咯吱吱你就响,父母养育我费心肠,兄弟情难忘。梁柱子你就开花,撑起了一间间房,下辈子好歹要睁开眼,把恩来报偿。太行山你就开花,走也走不到头,下辈子好歹要睁开眼,来看看这圪梁和沟。”

镜头缓缓摇过,一队“没眼人”一个牵着一个行走在太行山上,“活着的阿炳”——盲宣队队员刘红权以雄劲、刚烈、浑厚、坚实,略带沙哑而充满磁性的声音,用心唱起了片中的主题曲《谁说桃花红 谁说杏花白》,这曾经让音乐家田青听得热泪滂沱的歌声,被亚妮插上了电影的翅膀,飞向太行山里、飞向太行山外,和着女人们清澈如水的情感故事,让每一个遇见的人潸然泪下。

她让爬行50年的傻哥明白了“走路”

跟踪、拍摄“没眼人”13年,有一个“没眼人”有点另类。亚妮摄制组从未听他开口说过话,也从来没有见过他的笑容,更没见过他走路,大家都认定他是傻的,叫他傻哥。

但人们并不知道,只要听到亚妮的声音,他就会笑;只要亚妮跟他妈妈一说话,他就会在一旁比比划划打手势;只要亚妮一离开,他又回复到原来那种木然的表情……

所以亚妮认定,这个人绝对不是无知无觉的傻哥!但是,亚妮确实从未见过他走路,他只会爬。太阳下、雪地里、泥土里、院子里、茅房、山地……他像虫子一样蠕动着,爬行。

追问之后,发现他并非肢残,而是因为在这个家中,傻哥的妈妈要照顾连他在内的6个盲男人,忙得不可开交,根本就没时间和精力去教他走路。所以,傻哥从生下来就根本不知道什么叫走路,以为爬就是“走路”,他爬了整整50年!

亚妮想教会他走路。第一次,把他拽起来,亚妮用了洪荒之力。她让傻哥用手环住她的脖子,从直立到迈出第一步,用了很长时间。

然而,刚刚迈开步子,傻哥笨重如山的身体就把亚妮砸翻在地上……

重来,倒下,再重来……一天,两天……从迈步到拽着亚妮彳亍而行,奇迹悄无声息地在发生。

有一天晚上,亚妮跟他妈妈聊天到深夜。亚妮说,正月初三她要离开那儿回家一次。“好歹,亚妮,过了正月十五再走……”冷不防一个浑浊不清的声音响了起来。把亚妮和他妈妈吓了一跳。好一会儿,她们才回过神来,哈哈大笑!

亚妮像哄孩子一般,一字一顿告诉他:“姐回家,陪我的妈妈过完初十就回来。”“正月十五,看花戏,回来。”这一回,傻哥说出的话居然清清楚楚。

第二天,亚妮托太原的朋友定了一辆学步车。临走时,她叮嘱傻哥:“以后,把它当作姐,拽住它慢慢走。等姐回来不想再看到你在地上爬。咱们得走,不爬!”出了院子,亚妮听到身后明明白白传来一句话:“咱……不爬。”

“等我回来”是亚妮常常说的一句话,仿佛左权就是她的家。

其实,她和“没眼人”非亲非故,她也不是“没眼人”队伍中的一员,更无任何头衔,但只要她发话,却权威得比队长更队长,“没眼人”都愿意听命于她。因为她和这群“没眼人”前前后后相处了有13年的时间,她把自己的时间、精力和金钱全都砸在了这方土地上,甚至把自己的身心和灵魂都铸进了“没眼人”的精神家园里,亚妮早已是“没眼人”背后不可或缺的女人。

我曾经在不经意间听一位朋友说过,亚妮在托其卖房。据我所知,亚妮已经卖掉了一处房子,目前自己住的那套房子也已经被抵押。这个为了“没眼人”的亚妮,败家真可谓是败到了家,连她八旬的母亲都几次不无担忧和心疼地问她:“我要不要给你点钱?”

纪录故事片中的故事都得经年累月、一点一滴真实地跟踪拍摄、纪录下来,和纯粹故事片完全不同,不可以通过化装等手段来穿越时空,这完全是一个没有底的事业呵!但亚妮毫无歇手的迹象,尽管她多次信誓旦旦地跟朋友们说过,忙过这阵子,我一定要歇口气,好好陪陪父母。直到父亲过世,她才痛彻心肺、后悔莫及。但黯然神伤了一些日子以后,她又一次走进了太行山,开始了更深入的挖掘、拍摄。她甚至把她的女儿点点也拉下了水。这次阿斯旺国际女性电影节,点点是全程翻译,包括前期的资料整理、翻译,电影节上的演讲以及和全球电影工作者的交流口译。想必这个学理工的科技工作者,也已经被这个疯狂的老妈打动了。

和亚妮相识二十来年,虽然走在大街上每次不经意间叫一声她的名字,总会引来人们的驻足围观,甚至要求签名、合影,但对于我而言,她一直是我的一位好姐妹。她很少一本正经地和我说她的工作,哪怕我是要采访她,她也一样明媚鲜艳地笑着说:“走!我带你去吃好吃的。”或者说:“那间店里的衣服适合你。”随后就带着我吃喝玩乐去了。而我只能从她坦率的、不设防的聊天中去寻觅、搜集我想要的信息。

而每当我“吭哧吭哧”地拼凑成一些篇章,亚妮这个名字早就成为其他更新的故事中的主角了。正如她常常和朋友们说的那样:“我喜欢土地,喜欢在土地上种满各种果树,橘子、梨儿、苹果、杨梅……等花开了、果熟了,你们只管去采吧、摘吧。”